1号前掛けとは

昭和30年~40年代に作られていた厚みを復活させた、最高級「1号前掛け」 には大きく3つの'特徴'があります。

その1:太い糸で、厚く織る

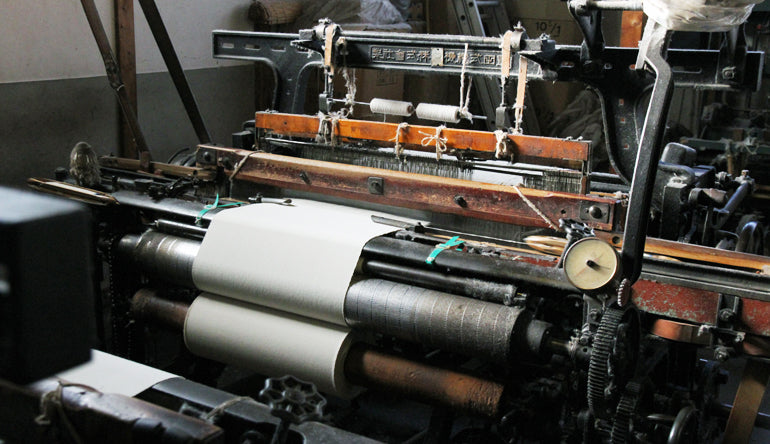

→明治~大正に発明された「シャトル織機」を使い、昔の前掛け本来の厚みをを現代に蘇らせた'1号前掛け'。面の糸番手で言うと「1.5番」の太さの糸を使い織っています。「ぶ厚い」と「柔らかい」という、一見反することを同時に実現しているのも、芳賀氏直伝。厚く、長持ちする生地、それが最大の特徴です。

その2:体にフィットする、やわらかい生地

→織物は、縦糸と横糸をどのように打ち込むか、で生地の風合いが大きく変わってきます。一般的な「帆布(はんぷ)」と異なり、糸や、打ち込み方の工夫で、体に自然になじむよう、やわらかい生地になっています。

その3:伝統の色、色落ちしない染め

→厚手の生地をやわらかく、色落ちもほとんどなく染める。エニシングの染め生地は、洗濯堅牢度の検査でも高いランクを保っています。染めは主に東京都内で行っています。

その他、エニシング前掛け、の特徴を見て行きます。