前掛けとは

前掛けの歴史

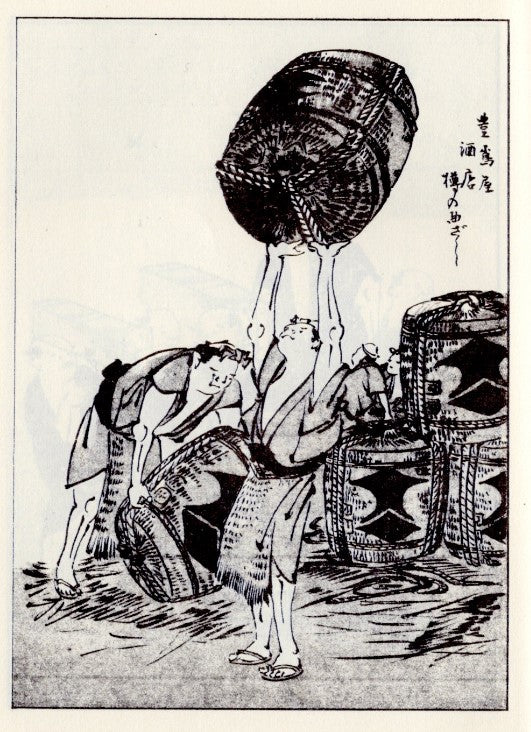

米屋さん、酒屋さん、など商店の人達が仕事の時に腰に巻く、日本伝統の仕事着「帆前掛け」。

太い綿の糸で織られる丈夫な帆前掛けは、厚手の綿織物に分類されます。

日本の前掛けの起源は15世紀にさかのぼると言われています(*諸説あり)。

体の前に掛ける(垂らす)ことから、「まえかけ MAEKAKE」「まえたれ MAETARE」と呼ばれ、働く人たちの腰を守り、衣類の破れやけがを防止することから実用として重宝されてきました。

江戸時代に今の「形」になり、明治時代から「屋号」が染め抜かれ、ユニフォームや広告宣伝としても使われるようになりました。

日本一の前掛けの産地、愛知県豊橋では、戦後、1950〜70年代かけてに爆発的に広まり、豊橋帆前掛振興会会長でもある、杉江秀介氏のお話では「多い時には1日に1万枚が出荷された時期もあった」とのこと。

日本の経済成長とともに、前掛けの製造も急激にアップし、全国の酒蔵さんを皮切りに、お米屋さん、味噌屋さん、醤油屋さん、肥料屋さん、食品メーカーなどあらゆる業種で次々と会社やお店の屋号、社名が入った前掛けが作られ、全国に広がりました。

綿の糸で厚く織られた長方形の生地に、紅白の紐が付いている、というシンプルな形ですが、この中に先人たちの様々な知恵が隠されています。

前掛けの特徴

前掛けの役割の第一位は「腰を守るため」。骨盤は体のバランスを整える、とっても大切なところ。多くの方が「前掛けしていると、いくつになっても腰を悪くしない。」と長年の実体験を語っておられました。骨盤、丹田(へその下3寸)をグッと締めるから仕事の時に気合も入るんですね。

昔は日本酒のケースやビール瓶ケースなども木箱で出来ていましたから、それらを運ぶ時、服が破けないように前掛けを肩にあて、荷物を運んでいました。最近はダンボールやプラスチックのケースになって、こういう姿も見なくなりました...

決して防火仕様ではありませんが、生地がぶ厚いこともあり、前掛けが、怪我や熱から守ってくれます。陶芸家さんが使われていたり、ガラス工場さんは前掛けを二重にして使われていたり...

そして、最後に、前掛けの大きな役割である、「広告宣伝」。歴史的には、日本酒・焼酎の蔵元さんがもっとも多く使われていました。現在も各お店のオリジナル前掛けが人気です!

前掛けの締め方

STEP1

骨盤の上のちょうど「ベルト」あたりに出っ張っている「腸骨」という骨をグッと締めて下さい。一番出っ張っている腰骨の上の位置です。腸骨よりも3~4cm下(指2 本くらい下)の骨盤を締めても良いです。骨盤を締めると股関節が安定します。

SETP2

次に息をしっかり吸って軽~く少しだけ吐いた時に、後ろで紐を交差させてぎゅっと絞め、紐を前に持って行って下さい。

SETP3

後ろから持ってきた紐を、前でしっかりと締めます。